https://doi.org/10.55154/UBAT1316

Come citare

COVITO Carmen, “Renato Simoni e le fanciulle del Takarazuka”, AsiaTeatro – rivista di studi online, anno 2022, n.1, pp. 35-72.

https://doi.org/10.55154/UBAT1316

Abstract. Nel 1938 la compagnia di teatro musicale Takarazuka realizzò la sua prima tournée all’estero, in Germania e Italia. Incrociando le notizie fornite dai giornali italiani con quelle pubblicate dalla rivista mensile della compagnia, Kageki, possiamo ricostruire il percorso, il programma e la ricezione della tournée in Italia. La recensione di Renato Simoni sul Corriere della Sera fu l’unica a essere tradotta in giapponese su “Kageki”. Esamineremo perciò in particolare l’articolo di Simoni e la storia del suo interesse, non occasionale, per il teatro giapponese.

Renato Simoni e le fanciulle del Takarazuka

di Carmen Covito

Oggi la compagnia di rivista Takarazuka è ancora scintillante e briosa dopo aver ampiamente superato i cento anni di età. Procurarsi i biglietti per gli spettacoli di una delle sue cinque troupe è un’impresa impossibile, se non avete dita così veloci da anticipare di una frazione di secondo i fan club che li acquistano in blocco appena vengono messi in vendita attraverso il sito ufficiale https://kageki.hankyu.co.jp. Per alcuni di noi il teatro Takarazuka è l’apoteosi del kitsch, per altri ha un sapore camp particolarmente intrigante, per il suo numeroso pubblico femminile resta uno spazio di fuga dalla vita quotidiana in un mondo di sogni romantici, glamour e kawaii. Questo successo ininterrotto ha fatto sì che molti studiosi se ne occupassero come fenomeno sociologico o, più recentemente, per indagini sulla fluidità di genere nell’immaginario giapponese, ma poche volte è stato indagato come elemento di storia del teatro interessante in sé.[1]

Composta di sole donne che interpretano anche i ruoli maschili, la “compagnia di teatro musicale” Takarazuka Kagekidan 宝塚歌劇団 è un prodotto esemplare della breve e dinamica era Taishō (1912-1926). Fu fondata nel 1914 dall’imprenditore Kobayashi Ichizō (1873-1957) per favorire lo sviluppo di una nuova urbanizzazione sul percorso della sua linea ferroviaria, poi diventata la potente Hankyū Dentetsu. Attorno alla modesta stazione termale di Takarazuka, a pochi chilometri da Ōsaka, Kobayashi costruì case moderne e un parco di divertimenti per famiglie che nel giro di pochi anni finì per includere uno zoo, un giardino botanico, un grande albergo e un teatro da quattromila posti. Inizialmente chiamata Takarazuka Shōjo Kageki (teatro musicale delle ragazze di Takarazuka) e concepita come attrazione gratuita per i visitatori del parco, la compagnia metteva in scena numeri di canto e danza con musiche di tipo occidentale. Sostenitore entusiasta della modernità come fusione di tradizioni giapponesi e innovazioni occidentali (fu anche il primo a diffondere il baseball come sport nazionale e a creare grandi magazzini nelle stazioni ferroviarie), Kobayashi teorizzò esplicitamente un’idea di shin kokumingeki, “nuovo teatro popolare”, che avrebbe dovuto essere la versione moderna del kabuki, integrando canto, musica e recitazione con l’accompagnamento di musica occidentale anche nel caso di opere di argomento e stile giapponese (wamono), da rappresentare in teatri tanto grandi da consentire prezzi bassi, accessibili alle masse.

L’imprenditore-impresario si inseriva così nel dibattito sul rinnovamento del teatro già avviato nella precedente era Meiji (1868-1912), guadagnandosi l’attenzione di importanti riformatori come Tsubouchi Shōyo e Osanai Kaoru, nonché del direttore del teatro di innovazione Teikoku Gekijō di Tōkyō, che nel 1918 ospitò la compagnia nella sua prestigiosa sala. Lo stesso Teikoku Gekijō aveva assorbito nel 1909 la prima scuola di recitazione per attrici, fondata nel 1908 da Kawakami Sadayakko, e altre scuole per attori e attrici si erano diffuse nell’ambiente del nuovo teatro giapponese di stile occidentale (shingeki), aprendo a chiunque l’accesso alle arti teatrali, fino ad allora trasmesse rigorosamente da maestro ad allievo all’interno delle dinastie professionali. Nella più autorevole tra queste scuole di teatro, fondata, sempre nel 1909, da Tsubouchi Shōyo nell’ambito dell’accademia culturale Bungei Kyōkai, si era formata Matsui Sumako, attrice celebre per il realismo delle sue interpretazioni e per la sua scandalosa aura da atarashii onna, “donna nuova”. Già divorziata due volte, nel 1913 Sumako era andata a convivere apertamente con un uomo sposato, il suo mentore Shimamura Hōgetsu, e aveva creato con lui un gruppo indipendente, il “teatro dell’arte” Geijutsuza. Lo scandalo sollevato da questa vicenda può aver avuto una parte notevole nella preoccupazione dimostrata da Kobayashi nel differenziare in ogni modo le interpreti del suo teatro per famiglie dalle attrici dello shingeki come anche dalle intrattenitrici tradizionali geisha, maiko, odoriko, la cui immagine continuava a essere ambiguamente legata alla vecchia cultura dei quartieri del piacere. Per formare le ragazze fondò la scuola Takarazuka Ongaku Gakkō (ufficialmente denominata in inglese “Takarazuka Music School”) facendola diventare un cardine fondamentale dell’immagine della compagnia: le allieve selezionate erano giovanette di buona famiglia tra i dodici e i sedici anni (oggi tra i quindici e i diciotto) e dovevano indossare l’abbigliamento tipico delle studentesse dell’epoca Meiji, la gonna-pantalone hakama portata sul kimono. Ancora oggi le attrici-cantanti-ballerine del teatro Takarazuka non vengono mai chiamate joyū (attrici) ma seito (studentesse), qualifica che mantengono anche dopo aver concluso la scuola e per tutta la durata del loro contratto con la compagnia. Solo al momento di lasciare le scene verranno considerate sotsugyōsei (diplomate) e saluteranno il loro pubblico indossando l’hakama in una cerimonia ufficiale di congedo (per continuare poi, in buona parte, a lavorare come cantanti o attrici professioniste in altri generi teatrali, nel cinema e in televisione). L’istruzione femminile era stata uno dei fiori all’occhiello dei riformatori Meiji, ben rispecchiando il programma riassunto nello slogan bunmei kaika, “civiltà e illuminismo”. Nelle intenzioni di Kobayashi l’insistenza sulla figura della studentessa sottolineava la modernità delle sue ragazze e al tempo stesso la loro natura di dilettanti, pronte a rientrare nei ranghi sociali diventando ryōsai kenbo (“buone mogli e sagge madri”) in obbedienza all’ideale della nuova borghesia giapponese. Un’ulteriore salvaguardia della loro immagine era costituita dalla giovane età delle performer, che escludeva (in teoria) ogni possibilità di sessualizzazione dello spettacolo: innocente per principio, la seito del Takarazuka veniva identificata come otome, termine un po’ arcaizzante che in italiano si traduce bene con la parola “fanciulla”, dotata di quasi tutte le connotazioni di candore, freschezza e verginità condensate nella parola giapponese, tranne l’associazione alle creature celesti ten’nyo che in Giappone la collega strettamente alla danza e alla musica.[2] La virtù della modestia attribuita alle angiolette del Takarazuka venne ulteriormente sottolineata dal paragone con un fiore che ama nascondersi: la violetta (sumire) ricorre in poesie e canzoni a partire dall’inno ufficiale Sumire no hana saku koro, “Quando sbocciano le violette”, e dà il nome anche a un intero codice di comportamento non scritto (sumire kōdo) che regola i rapporti tra le seito e il loro pubblico più fedele. Nel 1934, quando inaugurò il suo secondo teatro, in una posizione centralissima a Tōkyō,[3] Kobayashi riassunse tutto questo nel motto kiyoku, tadashiku, utsukushiku: “con purezza, con onestà e bellezza”.

A quel punto, la compagnia era composta da quattro troupe (kumi) con i poetici nomi di Fiore (hanagumi), Luna (tsukigumi), Neve (yukigumi), Stelle (hoshigumi), alle quali si sarebbe aggiunta solo nel 1998 la troupe chiamata in inglese Cosmos (soragumi).[4]

Il repertorio si era già evoluto in quella originalissima ibridazione di generi che continua a distinguerlo, e che ha portato il Takarazuka alla definitiva notorietà internazionale quando ha messo in scena, nel 1974, lo shōjo manga di Ikeda Riyoko Berusaiyu no Bara, “Le rose di Versailles”, più noto in italiano come “Lady Oscar”.[5] Affettuosamente chiamato con il diminutivo Berubara e più volte ripreso, lo spettacolo è la perfetta esemplificazione delle tematiche preferite del Takarazuka, storie d’amore e di avventura collocate in ambientazioni straniere, con un protagonista che in questo caso gioca abilmente sulla confusione dei generi sovrapponendo caratteri maschili a un’identità femminile (Lady Oscar è stata allevata dal padre come un maschio). Molto è stato scritto sulla visione della virilità che le interpreti dei ruoli maschili (otokoyaku) propongono alle spettatrici giapponesi: riassumendo brutalmente, si potrebbe dire che, come gli onnagata del kabuki non imitano realisticamente le donne ma ne presentano un’immagine stilizzata, anche le otokoyaku del Takarazuka disegnano un’immagine di uomo ideale che è tanto più attraente in quanto non corrisponde alla realtà quotidiana. Naturalmente le cose sono più complesse, perché, come gli onnagata hanno modificato nel corso dei secoli i loro stili interpretativi, così anche le otokoyaku hanno costruito nel tempo i loro modelli di virilità, accostando elementi tratti dal mondo occidentale (gestualità ampia, galanteria verso le donne, esplicita dichiarazione di sentimenti) a caratteri già presenti nella tradizione giapponese: l’uomo raffinato, gentile e sensibile all’amore è un ruolo tipico del teatro kabuki, il nimaime, e la sua rappresentazione con sembianze delicate, se non decisamente effeminate, affonda le radici addirittura nella poesia e nella narrativa classica delle epoche più antiche. Non è un caso che in un film del 2001 l’amante ideale per eccellenza, il principe splendente protagonista del romanzo fondante della letteratura giapponese, il Genji monogatari, sia stato interpretato da un’attrice proveniente dal Takarazuka Kagekidan.[6]

L’ibridazione con il mondo dei manga è del tutto coerente con il ricorso a soggetti tratti dalla letteratura, dal cinema e da altri generi teatrali, praticato fin dall’inizio dagli autori degli spettacoli del Takarazuka. In epoca Taishō la parola kageki veniva usata per indicare l’opera lirica occidentale, ma dall’opera furono assunte quasi soltanto la commistione tra canto, danza e recitazione e la presenza di un’orchestra di tipo occidentale. Le musiche composte per gli spettacoli sperimentavano spesso adattamenti moderni di motivi tradizionali giapponesi e anche nella coreutica si cominciò subito a mescolare le tecniche della danza tradizionale nihonbuyō con il balletto accademico e moderno, introdotto in Giappone dal coreografo italiano Giovanni Vittorio Rosi,[7] e con le danze in linea del varietà americano ed europeo. Nel 1926 un allievo di Rosi che lavorava con il Takarazuka, Kishida Tatsuya, fu mandato a Parigi a studiare gli spettacoli in voga e al ritorno produsse il primo grande musical della compagnia, Mon Paris, che inaugurò la tradizione dei costumi sfarzosissimi, glitterati e piumati, oltre alla discesa finale dallo scalone che è rimasta tipica del Takarazuka come momento clou degli spettacoli. Visto il successo, Kobayashi mandò subito in esplorazione l’assistente di Kishida, Shirai Tetsuzō, che passò un anno e mezzo tra l’America e Parigi. Nel 1930 Shirai produsse un altro successo epocale, il musical Parisette, che introdusse i grandi movimenti coreografici in stile Ziegfeld Follies e la passerella semicircolare chiamata ginkyō (ponte d’argento) e lanciò la moda della chanson francese. Nel 1937 un’altra produzione di Shirai ribadiva il fascino esotico di Parigi inventando in assonanza con “parisienne” il titolo Takarasienne (たからじぇんぬ) che diventò un nuovo nome per definire le ragazze del Takarazuka.

La tournée in Italia

Nel 1938 le Takarasienne ebbero per la prima volta l’occasione di andare in tournée all’estero. Per sostenere l’immagine del Giappone come nazione civile compensando gli effetti negativi dell’occupazione della Manciuria e della conseguente uscita del Giappone dalla Società delle Nazioni, il governo giapponese aveva ideato un programma di bunka gaikō (diplomazia culturale) con la creazione nel 1934 del KBS (Kokusai Bunka Shinkōkai, Centro per le relazioni culturali internazionali) sotto il controllo del Gaimushō, il ministero degli esteri. Non potendo investire grandi fondi pubblici, il KBS si limitò a incentivare le iniziative private di artisti, cineasti, sportivi, scrittori, studiosi che volevano presentare le loro creazioni all’estero. In campo teatrale il kabuki e il nō non ottennero sovvenzioni perché i burocrati governativi li considerarono vecchi e troppo difficili da capire, mentre il “nuovo kabuki” nazionalpopolare del Takarazuka era moderno e fu giudicato comprensibile. Inoltre la presenza di tante belle ragazze in palcoscenico sarebbe stata un’ottima propaganda, presentando un’immagine di gentilezza e armonia utile a smussare le preoccupazioni per l’aggressivo militarismo del Giappone.[8]

Kobayashi realizzò due tournée, la prima da novembre 1938 a gennaio 1939 in Germania e Italia, la seconda negli Stati Uniti da aprile a luglio 1939. Un ampio dossier sul viaggio in Italia apparve nel febbraio 1939 sulla rivista mensile del Takarazuka, intitolata Kageki, con fotografie di gruppo scattate a Milano e a Firenze, un articolo di Kobayashi, la traduzione in giapponese di una lunga recensione dal Corriere della Sera, le riproduzioni di due manifesti e vari resoconti, diari e aneddoti firmati da alcune delle attrici e dagli accompagnatori. [9] Incrociando le notizie fornite dai giornali italiani con quelle del dossier di Kageki, possiamo ricostruire il percorso completo della tournée e l’accoglienza che ottenne in Italia.

La missione avrebbe dovuto celebrare il primo anniversario del Patto anticomintern (firmato da Mussolini nel 1937 ma da Hitler già nel 1936) che condusse poi nel 1940 alla stipula del Patto tripartito, noto anche come Asse Roma-Berlino-Tōkyō. Fatti salvi i condizionamenti mentali dovuti all’ambiente culturale dell’epoca, sembra che Kobayashi non avesse motivazioni politiche: stava solo approfittando degli incentivi governativi per portare il suo teatro sulla scena internazionale, tant’è vero che per dirigere la tournée nella Germania nazista e nell’Italia fascista scelse Hata Toyokichi, celebre per aver tradotto in giapponese il romanzo pacifista di Erich Maria Remarque Niente di nuovo sul fronte occidentale (che in Italia era stato proibito), e come direttore d’orchestra mandò addirittura un notorio simpatizzante e futuro membro del partito comunista, Sudō Gorō.[10]

Finanziariamente, fu un bagno di sangue. La tournée europea costò alla compagnia 200.000 yen, con un deficit finale di 35.000 yen. Dalla successiva tournée americana, meglio organizzata, riportò una perdita di 14.000 yen.[11] La disorganizzazione fu causata in larga parte dall’inesperienza dei diplomatici che avrebbero dovuto programmare gli spettacoli (il nuovo ambasciatore del Giappone in Germania non era stato neanche informato dell’arrivo della compagnia). Ne troviamo un evidente esempio nel mancato spettacolo a Trieste, dove la compagnia transitò il 2 dicembre 1938 per andare a recitare il giorno dopo al Teatro Verdi di Fiume: non erano stati presi accordi con il Verdi di Trieste e le Takarasienne dovettero limitarsi a pernottare in città. Arrivate in treno alle 21, fecero una rapida visita turistica prima di andare in albergo e qualcuno promise ai giornalisti del Piccolo che sarebbero tornate a dare uno spettacolo a Trieste alla fine del giro italiano, cosa che poi non ebbero modo di fare. [12]

Altri disguidi furono provocati da problemi di comunicazione: la traduzione di “kageki” come “opera” aveva inizialmente convinto i tedeschi a offrire il teatro dell’Opera di Berlino, ma quando scoprirono che si trattava di uno spettacolo di rivista si affrettarono a negarlo; la compagnia rimediò subito cambiando il nome in “Kabuki Tanzgruppen Takarazuka” e anche in Italia abbandonò la definizione di “opera” presentandosi come “Scuola Conservatorio di Takarazuka (Teatro classico di Kabuki)”. I manifesti sottolineavano che si trattava di una “Missione d’arte giapponese” in cui “40 giovani giapponesi cantano, danzano e recitano”.

Le ragazze, selezionate nelle diverse troupe del Takarazuka, in realtà non erano 40 ma 30. Le accompagnavano 15 in totale tra dirigenti e tecnici, tutti maschi. Capomissione era il figlio minore dello stesso fondatore, Kobayashi Yonezō. Oltre a Hata e Sudō, c’erano un vice-direttore d’orchestra (Hasegawa Yoshio), un “responsabile letterario” (Tōgō Shizuo), uno scenografo, attrezzisti, costumisti, addetti alle parrucche e il coreografo Mizuta Shigeru, che nei manifesti italiani viene accreditato come “direttore generale”, ossia come regista, mentre la qualifica di “direttore delle danze” è assegnata a “O. Amatsu”, cioè alla star della troupe Tsukigumi Amatsu Otome (1905-1980), che era in effetti una maestra diplomata di danza nihonbuyō nello stile Fujima, ma durante la tournée aveva il ruolo di kumichō (capo del gruppo), assistita come fuku-kumichō (vicecapo) dalla star della Hanagumi Nara Miyako (1907-2000). Come sempre accade nella gerarchia del Takarazuka, tutte e due le leader erano specializzate in ruoli otokoyaku, ma nella comunicazione si preferì glissare su questa particolarità della compagnia. Avrebbe potuto disturbare l’immagine delle fanciulle giapponesi tutte dolcezza e leggiadria che si voleva proporre. I giornali parlarono semplicemente di attrici-danzatrici o, come vediamo per esempio in un trafiletto del 9 dicembre sulla Stampa di Torino, non precisarono neanche che la compagnia era composta di sole donne ma annunciarono l’arrivo di generici “artisti giapponesi del Conservatorio di Takarazuka, che, sotto gli auspici del Ministero della Cultura Popolare, stanno compiendo un giro nelle principali città italiane” esibendosi “in un variato programma di canto e danze”.

La compagnia era partita da Kobe il 2 ottobre 1938. Un cinegiornale del 9 novembre conservato nell’archivio storico dell’Istituto Luce ci mostra l’arrivo della nave a Napoli, con le ragazze sorridenti affacciate alla murata.[13] Nelle brevissime sequenze del filmato, le vediamo scendere dalla passerella vestite con l’uniforme della scuola in stile occidentale e poi presentarsi in schiera con l’abbigliamento tradizionale kimono-hakama.

Da Napoli ripartirono subito in treno per Berlino, dove rimasero tutto il mese di novembre con alcuni spettacoli anche in Polonia, a Varsavia. La tournée in Italia fu annunciata alla stampa romana il 26 novembre. Dopo il debutto il 3 dicembre al Teatro Verdi di Fiume, la compagnia si esibì domenica 4 dicembre alla Fenice di Venezia, martedì 6 al Teatro Verdi di Bologna, mercoledì 7 al Teatro Margherita di Genova, venerdì 9 dicembre al Teatro Carignano di Torino. A Milano ci fu la permanenza più lunga: tre serate al Teatro Manzoni, da sabato 10 a lunedì 12 dicembre. Seguirono una recita unica il 13 dicembre al Teatro della Pergola di Firenze e due spettacoli a Roma mercoledì 14 e giovedì 15 al Teatro Valle. La tournée si concluse il 16 dicembre al Teatro Politeama di Napoli. Sabato 17 le ragazze andarono in gita a Pompei (sotto la pioggia) e il 18 tornarono a Roma per un ricevimento ufficiale prima di ripartire per la Germania, dove si esibirono in varie città fino al 26 gennaio 1939 (furono di ritorno in Giappone il 4 marzo).

Un secondo cinegiornale dell’Istituto Luce, datato 21 novembre,[14] fu girato al Teatro Valle la sera della seconda rappresentazione romana, quando nei palchi comparvero la regina Elena con le principesse Maria e Mafalda e, in altro palco, Mussolini in veste semi-privata con la moglie Rachele e i figli piccoli Anna Maria e Romano (cosa che, riferisce Kageki, commosse moltissimo le attrici giapponesi). Una fotografia che immortalava gli spettatori illustri fu pubblicata su vari giornali italiani e su Kageki, ma il cinegiornale Luce, per quanto breve e in gran parte occupato dal finale in cui le Takarasienne cantano in italiano l’inno fascista Giovinezza, ci offre in più qualche prezioso colpo d’occhio sulla messinscena.

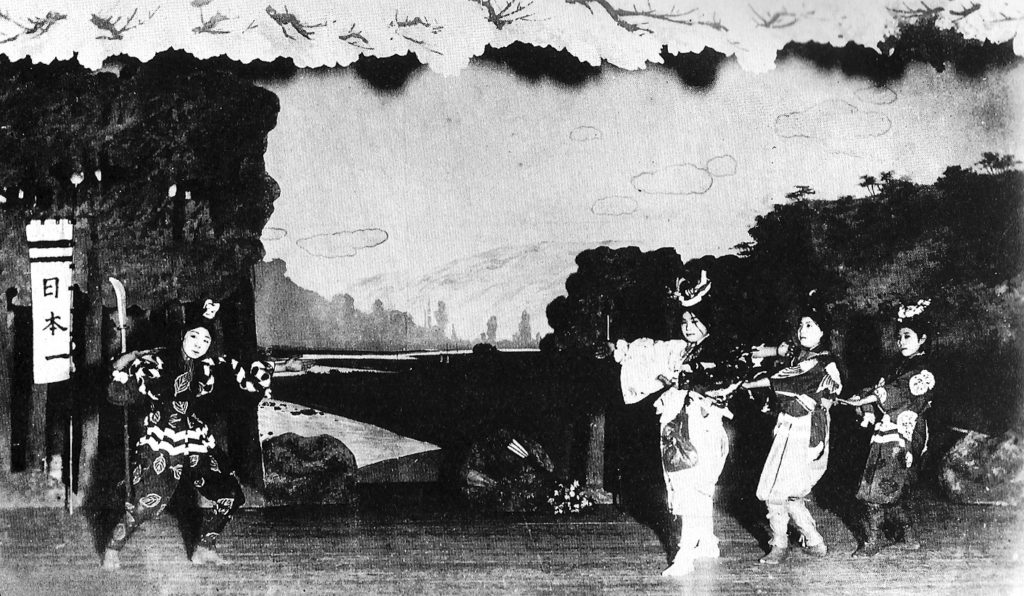

Il programma era composto di soli wamono. Includeva soprattutto danze popolari, di lavoro e di festa, ma anche alcuni numeri tratti dal repertorio del vero kabuki: il classico brano augurale Sanbasō, una versione di Dōjōji con ben cinque danzatrici, una scena in due quadri tratta dal dramma danzato Momijigari e una scena tratta da uno dei drammi sulla vendetta dei fratelli Soga. Kobayashi e Hata avevano accortamente evitato di presentare i numeri ispirati all’occidente che in Giappone caratterizzavano il Takarazuka. In compenso, lo spettacolo era accompagnato da un’orchestra sinfonica di 40 elementi che non arrivavano dal Giappone ma erano stati reclutati sul posto. Alcuni strumenti tradizionali (shamisen, percussioni e flauti) venivano suonati direttamente dalle attrici-danzatrici sul palco.

Questa è la versione del programma puntualmente anticipata il 3 dicembre dalla Gazzetta di Venezia nella rubrica tenuta dal direttore e famoso critico teatrale Gino Damerini:

“Prima parte: 1) Danza dei fiori di ciliegio (entrata del gruppo di danza); 2) Sambaso (danza di apertura del teatro Kabuki); 3) Estate, dalle danze giapponesi delle stagioni (scene liriche con canto e shamisen); 4) Danza della spada dei guerrieri; 5) Figlie dell’isola (canzone e danza); 6) Ringraziamento per la pesca abbondante (canto di danza dei pescatori); 7) Kappore (danza serena); 8) Inverno, dalle danze giapponesi delle stagioni; 9) Ahorn in autunno (scena di Kabuki) [Momijigari].

Seconda parte: 10) Danza delle fanciulle davanti al tempio di Dodjoji (danza classica); 11) Danza di ringraziamento per il raccolto (danza popolare con gli arnesi dei contadini); 12) O-Sayo (danza lirica delle fanciulle di Osaka); 13) I fratelli Soga (dalle scene di Kabuki); 14) Piccola canzone di Gio. Viertel (cantata dalle geishe di Kioto); 15) Danza con le maschere del leone; 16) Bakabayasi (danza dei folli con tamburi e shamisen); 17) Finale (grande danza giapponese di primavera).”

Il tentativo di spiegare sinteticamente il contenuto dei brani è abbastanza ben riuscito, a parte qualche bizzarria: il traduttore ha dimenticato un “ahorn” in tedesco nel titolo “aceri in autunno”, e la dicitura “di Gio. Viertel” non è che un totale fraintendimento (il titolo del brano in giapponese è semplicemente Gion kouta, dove “Gion” è il noto quartiere delle geisha di Kyōto e “kouta” un genere di canto con musica per shamisen).[15]

La maggior parte dei giornalisti che recensirono gli spettacoli non ebbe difficoltà a seguire le danze narrative e le scene: solo il critico della Nazione di Firenze, Cipriano Giachetti, si lamentò di non aver capito che cosa succedeva nelle due scene tratte dai drammi kabuki: “ammirammo l’efficacia mimica degli attori [sic] ma non potemmo farci un’idea del contenuto della scena stessa”, e commentò che “una breve spiegazione sul programma non avrebbe guastato”. [16]

Damerini sulla Gazzetta di Venezia dedicò allo spettacolo tenuto alla Fenice un lungo articolo pieno di elogi, con l’occhio tecnico del grande esperto di teatro ma anche con un gusto alquanto démodé per il giapponismo dannunziano:

“La successione di canzoni, di danze, di scene liriche, di episodi simbolici, di figure grottesche con cui l’eccellente complesso si è presentato, costituisce nel suo assieme uno spettacolo mirabilmente equilibrato e ricco in ogni sua parte di un fascino sottile che risulta da un accortissimo sfruttamento del colore, della luce, del suono e del ritmo come elementi di una stessa espressione. Il raffinato senso decorativo che anima i paesaggi e compone gli atteggiamenti delle figure, che popola di draghi i piani e di chimere i cieli nelle più celebrate lacche giapponesi, trovano un ricordo in ciascun episodio di questo spettacolo, nel quale gli scenari di un lirismo di quasi ingenua purezza si fanno gli sfondi più propizi ai costumi che sono sovente di una bellezza fiabesca, che sono sempre accordi deliziosi di colori e di forme. La luce è quasi sempre usata con parsimonia somma; piove un riverbero calmo che trasfigura le sete per dare ai loro panneggiamenti la lucidità e la rigidezza di porcellana, o scende una luce spettrale destinata ad accarezzare appena una curva, a far emergere un rilievo, a staccare una linea, a far squillare una nota di colore tra la capellatura d’ebano di una geisha, o tra le pieghe di un ventaglio, o tra le gemme di un monile o nel panneggiamento di un kimono come nell’episodio dell’«Inverno», tolto dalle danze delle stagioni, in cui le danzatrici hanno ornate le candide vesti con rari appunti vermigli che sembrano il rosso di superstiti bacche sovra una fronda imbottita di neve…” [17]

A Bologna Il Resto del Carlino non pubblicò recensioni ma solo un articolo nella cronaca cittadina in cui si raccontavano le “cameratesche accoglienze” tributate dai gerarchi fascisti alla compagnia, portata in udienza davanti al Podestà e al Prefetto ma, buon per le ragazze, anche in una visita alla città guidata da un funzionario dell’Ente provinciale del turismo “su comodi automezzi messi a loro disposizione”.[18]

A Genova il critico e commediografo Silvio Giovaninetti si limitò a lodare “l’armonia perfetta” della compagnia e il messaggio di grazia e di arte del popolo giapponese con “le sue gentilezze colorite, la sua poesia semplice, il suo umorismo fragrante, la sua leggerezza sorridente e felice”. Sbagliando, Giovaninetti interpretava tutto lo spettacolo come “teatro tradizionale, classico” e spiegava che “Esso vive, sulla scena giapponese, accanto al teatro moderno, composto di commedie normali, come una forza attiva, retaggio e patrimonio nazionali”. L’equivoco tradisce una scarsa informazione sulla realtà del teatro giapponese: come molti suoi colleghi di fine Ottocento e inizio Novecento, il critico genovese riteneva ancora che la drammaturgia del kabuki fosse “embrione di dramma e di simbolo più che traccia svolta e meditata”, e che conservasse “l’ispirazione religiosa delle origini”, “una specie di primitivismo che è uno dei lati più attraenti dello spettacolo”.[19]

Meglio informato, il critico della Stampa di Torino Francesco Bernardelli parlava invece di “un bello e vivace esempio dell’antica e moderna arte teatrale del Giappone”. La sua recensione del 10 dicembre esordiva elogiando “la grazia, l’espressività, l’originalità della rappresentazione” e osservando che “La voce tenue e argentina di una cantante accompagna, generalmente, le danze che traducono in moto e plasticità il senso della canzone”. Sottolineava la squisitezza dei costumi (“Le vesti, intrecciate dei colori più sfumati, varie per magnificenza di stoffe, di sete e di ori, hanno un’intonazione ridente, di infanzia e di sogno. Coralline, rosee, o con certi verdi, e azzurri, indefinibili, o con bianchezze e pallori estenuati, pare colgano le luci di favolosi giardini”) per poi soffermarsi sulle due scene tratte dal kabuki, che gli appaiono “al centro ‒ scenico e spirituale ‒ dello spettacolo”:

“Qui la tradizionale, potentissima arte mimica del giapponesi, e l’incisività a volte tremenda della dizione, hanno pure avuto rapidi ma vividi tratti; è qualcosa che unisce al verismo minuzioso del gesto, della contrazione caratteristica, la tensione quasi spasmodica di una appassionatissima drammaticità; e tra quei due estremi di caratterizzazione e di sentimento lo stile è ottenuto e mantenuto splendidamente da antiche formule espressive, precisissime e di un’alta fantasia.”[20]

Sul quotidiano romano Il Giornale d’Italia il critico Eugenio Giovannetti inizia brillantemente la sua recensione del 16 dicembre definendo la città di Takarazuka “un po’ la Hollywood giapponese”, ma poi scivola subito nella disinformazione affermando che il “conservatorio educa alla danza e al canto al dramma le attrici destinate al teatro d’arte nazionale Kabuki”. Più avanti riesce a notare che “l’influenza dei ritmi e della scenografia del nostro Occidente è qua e là ben sensibile” e che “anche la pittura europea è talvolta ricordata dai fondali dipinti per l’occasione”. Ma la danza giapponese gli appare “ancor molto vicina alle origini magico-rituali e manca quindi dell’unanimità pulsante che noi chiediamo alle nostre ballerine”: la danzatrice giapponese per lui “non è la matematica baccante che noi amiamo: è una palpitante farfalla che s’avventa talvolta contro demoni ma è sempre incline a ripiegare sui fiori”. Più “istruttive” sono per Giovannetti le due scene “di dramma nel puro stile Kabuki”, e qui l’articolo diventa interessante. Mentre altri riportano lo strano titolo del programma “Ahorn in autunno”, il critico chiama il brano correttamente Momijigari, e specifica che si tratta di “un dramma del 1757, in cui si vede un samurai in lotta contro un drago della montagna”. In realtà la vicenda dell’incontro di Taira no Koremori con un’affascinante principessa che poi si rivela un demone antropofago, nata come dramma nō, era stata adattata per il teatro di marionette e per il kabuki in molte varianti, ed è probabile che quella messa in scena dal Takarazuka fosse la più celebre versione shosagoto allestita nel 1887 dal drammaturgo Kawatake Mokuami. Anche Giovannetti è colpito dalla magnificenza dei costumi: “L’armonia delle longitudinali maniche a larghe strisce d’oro su verde, spioventi su d’uno strascico del più vivo cinabro, appartiene non alla realtà ma alla favola meravigliosa dei colori”. E ancora più smagliante gli appare la scena tratta dal dramma sulla vendetta dei fratelli Soga:

“in un indimenticabile costume rosso e nero, che contrasta con l’argentea sovrana impassibilità dell’abito del samurai. La potenza che il colore ha nel dramma giapponese non è, oso dire, umana. Appartiene piuttosto ai fulgenti misteri dell’entomologia. Il verde, il dorato, il rosso, non vi sono vagheggiati come potrebbero essere dalla famiglia lieve dei lepidotteri: vi sono concepiti con la taciturna profondità con cui potrebbe concepirli soltanto il genio quasi ieratico dei coleotteri. Il colore teatrale giapponese ricorda le iridescenze più delicate ed, insieme, i più tragici arcani della natura. Non occorre dire che lo splendente spettacolo ebbe ad ogni scena applausi vivissimi.”[21]

Sul Mattino di Napoli del 17 dicembre Alfredo Parente cade nel solito errore considerando il “conservatorio” di Takarazuka come un “santuario dell’arte nazionale” in cui si coltiverebbe “la tendenza a rimettere in auge le forme tradizionalistiche dell’antico dramma giapponese: il nò e il kabuki”. Procede quindi a raccontare l’origine del nō, con un accenno anche al kyōgen, e quella del kabuki. Anche Parente è affascinato dai colori e dalla “bellezza plastica dei costumi” e ne descrive alcuni in dettaglio: “nella danza dei fiocchi di neve, ad esempio, i kimono sono d’un bianco d’avorio antico, orlati di cerchietti celeste e argento, e su di essi spicca il vivo colore d’una sciarpetta rosso-sangue e nero-lucido. Nella danza della pesca l’accordo cromatico è intonato sul vivacissimo turchese dei gambali, sul rosso vivo e sul bianco delle tuniche e sul beige dei gonnellini di corda”. Sulla musica nota poi che “il pubblico ha riascoltato tutti i temi che Puccini ha elaborato in Madama Butterfly. E il ricordo è apparso più vivo anche per la evidente trascrizione occidentalizzante delle musiche”. Ignorando la vera natura del Takarazuka e il lavoro dei suoi compositori sull’ibridazione tra motivi tradizionali giapponesi e musica moderna, il critico cerca di spiegarsi questa “trascrizione occidentalizzante” ipotizzando che fosse stata forse “necessaria per l’adattamento dello spettacolo alle esigenze europee”.[22]

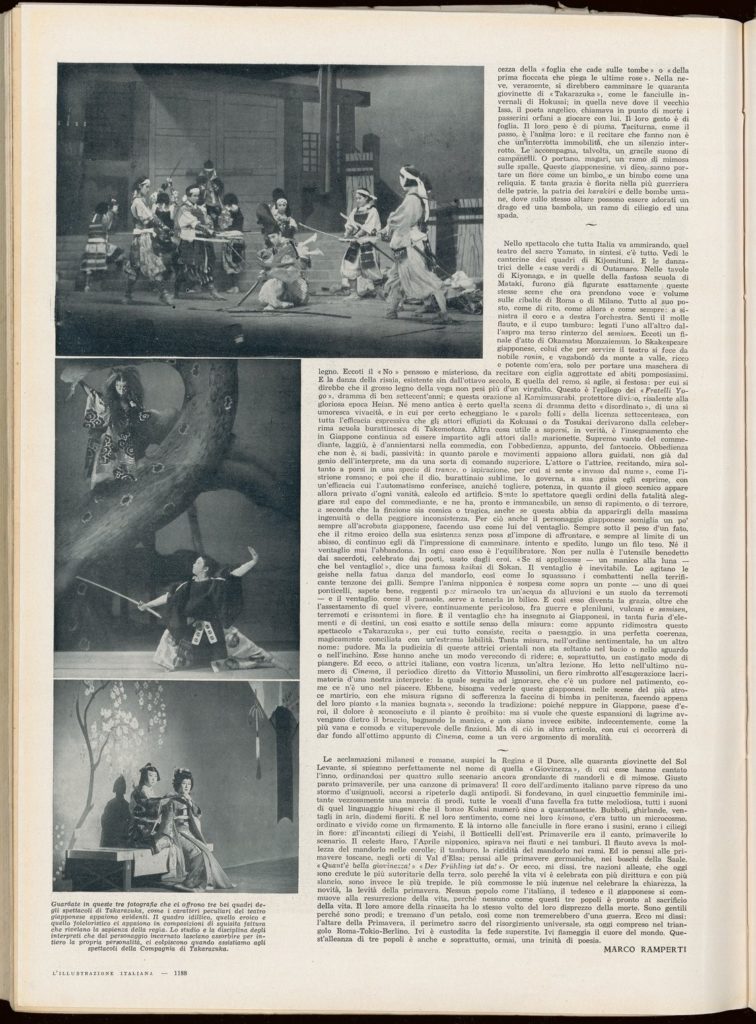

Un lungo articolo fu pubblicato dopo la fine della tournée, il 25 dicembre, sulla rivista settimanale L’Illustrazione Italiana. Il testo, fascistissimo nei toni, era firmato dal critico teatrale e cinematografico del quotidiano milanese L’Ambrosiano Marco Ramperti. La compagnia Takarazuka per Ramperti rappresenta il trionfo della femminilità e dello spettacolo al tempo stesso:

“Nel Giappone una recita è sempre «spettacolo», cioè una mistura di tutte quante l’arti sceniche, dal canto al ballo e dalla farsa alla tragedia; e può essere, in particolare, lo «spettacolo Kabuki», specialmente ingentilito e dilettoso, e opportunamente dosato di qualche variante occidentale, per l’accettazione del pubblico di pelle bianca. Ma «Takarazuka» è soprattutto l’allegoria e l’apoteosi dell’altro sesso: e cioè di quell’altro Giappone che le cronache politiche e belliche ci escludono, e che se ne sta riparato dietro i ventagli e i paraventi di casa, o sotto i ponticelli aerei delle risaie. Ora queste donne di laggiù sono tanto fragili e inermi, quanto i loro guerrieri sono muniti e terribili.”[23]

Dopo questo inizio, l’articolo si dilunga per due pagine con descrizioni per noi fastidiosamente infarcite di stereotipi (e di numerosi errori nella trascrizione dei nomi e dei termini giapponesi) ma che testimoniano una certa qual conoscenza della storia del teatro, non assistita però da una competenza adeguata. Interessante per esempio è il passo in cui Ramperti, probabilmente per aver letto Craig, si sofferma sull’influenza del teatro di marionette sulla recitazione degli attori ma confonde bellamente il kabuki con il nō: “Supremo vanto del commediante, laggiù, è d’annientarsi nella commedia con l’obbedienza, appunto, del fantoccio. Obbedienza che non è, si badi, passività: in quanto parole e movimenti appaiono allora guidati, non già dal genio dell’interprete, ma da una sorta di comando superiore. L’attore o l’attrice, recitando, mira soltanto a porsi in una specie di trance, o ispirazione, per cui si sente «invaso dal nume», come l’istrione romano; e poi che il dio, burattinaio sublime, lo governa, a sua guisa egli esprime, con un’efficacia cui l’automatismo conferisce, anziché togliere, potenza, in quanto il gioco scenico appare allora privato d’ogni vanità, calcolo ed artificio”.

L’articolo dell’Illustrazione Italiana è comunque prezioso per il suo ricco corredo di fotografie. Oltre alla foto dei palchi del Teatro Valle che fu ripresa anche da Kageki, abbiamo ben 5 foto di scena che mostrano le Takarasienne in varie pose, tra cui sono riconoscibili almeno la versione di Dōjōji con cinque danzatrici e il combattimento finale di Momijigari. Si tratta di fotografie che erano state in tutta evidenza fornite alla stampa dalla compagnia stessa, dato che si ritrovano su vari giornali nei giorni precedenti. Una provenienza diversa doveva avere invece la serie di fotografie apparsa l’11 dicembre su un altro numero dell’Illustrazione Italiana. Questa serie di fotografie occupava un’intera pagina sotto il titolo “Teatro giapponese moderno”, con una didascalia in cui il teatro di rivista viene identificato come teatro moderno per eccellenza:

“Il teatro giapponese che sotto molti aspetti è rimasto fedele alle sue tradizioni ha subito nel corso del primo quarto del nostro secolo delle inevitabili infiltrazioni di gusto e di stile europeo. Il moderno teatro giapponese accosta facilmente il dramma storico e la rivista appagando il gusto del pubblico più o meno occidentalizzato. In questa pagina diamo qualche visione degli spettacoli e presentiamo qualche figura d’interprete. Qui di fianco a sinistra, dall’alto in basso: un teatro giapponese mentre si svolge un ballo in cui ben si combinano lo stile europeo e quello nazionale. ‒ Una scena di un dramma del secolo XIV. ‒ Ballerine giapponesi in un quadro di una grande rivista moderna. ‒ Qui sotto: l’attrice signorina Takiko Mizunoè ‒ Tarki, come la chiamano i suoi innumerevoli ammiratori ‒ in abiti femminili e maschili.”[24]

Mizunoe Takiko (nome d’arte di Miura Umeko, 1915–2009) non era un’attrice del Takarazuka ma si era affermata come otokoyaku nella compagnia di rivista concorrente Shōchiku Kagekidan. Negli anni Trenta, dopo essere stata licenziata per la sua attività sindacale, si esibiva come solista in Giappone e all’estero, e nel dopoguerra diventò una delle prime produttrici cinematografiche. Viene attribuita a lei l’adozione del taglio maschile dei capelli che diventò tipico anche delle otokoyaku del Takarazuka, e che è molto evidente in queste due fotografie. La loro presenza sull’Illustrazione Italiana ci dice, da una parte, che la documentazione giornalistica sul teatro di rivista giapponese poteva avere varie fonti e, d’altra parte, che i lettori di uno dei più diffusi periodici italiani avrebbero potuto, volendo, farsi un’idea abbastanza chiara del gioco dei generi che in Giappone caratterizzava il teatro delle otokoyaku, mai menzionato esplicitamente durante la tournée italiana. Era caduto nell’inganno della propaganda, per esempio, l’anonimo redattore che il 28 novembre aveva scritto la didascalia di una foto pubblicata nella terza pagina del Corriere della Sera: vi si vedono tre Takarasienne – indubbiamente donne – in costumi simili a quelli indossati dai servitori nei kyōgen tradizionali, ma la didascalia recita “Attori giapponesi della Compagnia Takarazuka”. Un’altra fotografia, pubblicata il 30 novembre, mostra invece un’attrice in un ricco costume (in realtà maschile anch’esso, perché è il costume di Sanbasō nella danza rituale Okina) con la didascalia: “Grazia di gesti e magnificenza di costume: ecco sulla scena un’attrice della Compagnia giapponese Takarazuka”.

Oggi possiamo concordare sul fatto che la decisione di non sottolineare il ruolo delle otokoyaku nella tournée del 1938 fu saggia, dato che ancora molti anni dopo, nel 1962, un critico italiano raccontando da Tōkyō uno spettacolo del Takarazuka scriveva che “il vedere quelle giapponesine camuffate da uomini […] provocava un senso di ilarità misto a disagio, benché le attrici-attori si impegnassero a fondo. La loro esibizione non andava esente ‒ certo, a causa del livello artistico inferiore sia dell’interpretazione che del testo e dello spettacolo in sé ‒ da un’impressione di morbosità”.[25]

“Di Kabuki, proprio niente altro in questa Compagnia”. La recensione di Renato Simoni

Tra gli articoli apparsi sui giornali italiani, l’unico preso in considerazione e tradotto in giapponese nel dossier della rivista Kageki sotto il titolo “Itari kōen shinbun hyō” (recensioni degli spettacoli in Italia) fu quello che Renato Simoni scrisse per il Corriere della Sera commentando la prima delle tre serate milanesi.

Oggi Simoni è ricordato soprattutto come co-autore assieme a Giuseppe Adami del libretto della Turandot di Puccini ma fu per quasi mezzo secolo uno dei più importanti critici teatrali italiani e una figura di rilievo come drammaturgo e regista. La studiosa Adela Gjata lo definisce Il grande eclettico, dedicando molte pagine all’analisi delle sue regie per il Festival del Teatro di Venezia e il Maggio Musicale Fiorentino ma sottolineando come la critica drammatica restasse la costante di tutta la sua carriera. Nato a Verona nel 1875, era entrato a diciannove anni nella redazione del quotidiano L’Adige, per passare nel 1897 al suo rivale L’Arena. Nel 1899 fu chiamato a Milano come critico drammatico del Tempo, giornale che dovette lasciare all’inizio di aprile 1902, quando il nuovo direttore Claudio Treves ne cambiò tutta la redazione e l’orientamento politico-culturale. Il 14 giugno 1902 la commedia di Simoni La vedova ottenne un grande successo al teatro Verdi di Cremona e il 6 marzo 1903 si impose anche a Milano, facendo sì che il Corriere della Sera lo assumesse, inizialmente come redattore viaggiante, inviato negli Stati Uniti, in vari paesi europei e nel 1912 in Cina e in Giappone, dove seguì per il Corriere gli storici funerali dell’imperatore Meiji. Occasionalmente Simoni affiancava il titolare della rubrica teatrale Giovanni Pozza e alla morte di Pozza nel 1914 lo sostituì, diventando ben presto l’ago della bilancia di tutto il mondo teatrale italiano e rimanendolo fino all’ultimo dei suoi giorni. Come osserva Adela Gjata, la critica di Simoni si imponeva per la scrittura agile e affabile oltre che per l’attenzione allo spettacolo nel suo insieme: “una visione più organica dell’evento teatrale che nasce indissolubilmente dalle qualità del testo e dalla sua trasposizione scenica; di qui l’analisi dell’arte attoriale non esclusivamente in base al virtuosismo individuale, bensì in relazione all’esito complessivo della messa in scena. La sigla «r. s.» con la quale usava firmare i suoi articoli giornalistici diventa presto celebre in Italia e oltre: anche gli attori stranieri, passando sui palcoscenici italiani, si preoccupavano dell’opinione del critico del «Corriere».” [26]

Nella versione originale, l’articolo tradotto in giapponese dalla rivista Kageki era uscito sul Corriere della Sera domenica 11 dicembre 1938.[27]

“MANZONI. La Compagnia giapponese Takarazuna [sic]

La Compagnia del Conservatorio di Takarazuna ci ha presentato una serie di visioni e danze assai leggiadramente pittoresche. Uno sciame di graziose musmè indossanti vestiti sgargianti, cinte di obi di scintillante ricamo, hanno, coi pie’ nudi e leggeri. o con le gheta sonore, evocato antiche evoluzioni, ritmi di origine religiosa e popolare, alternate a coreografie dov’era evidente l’imitazione occidentale. Suppongo che la danza di ringraziamento per il raccolto si colleghi ai balli rustici dei campi e delle fattorie, che esistevano già dodici secoli or sono, e che la danza dei fiori di ciliegio, che inizia lo spettacolo, si possa ricollegare a quelle che già gli antichi imperatori andavano ad ammirare. Ma non so quanto della primitiva semplicità sia rimasto in questa, gaiamente teatralizzata, e accompagnata dall’orchestra. Forse un conoscitore potrà ritrovare tracce venerande, in tanto luccicante modernità, e riconoscere il valore simbolico di certi delicati atteggiamenti, e rivedere nella lenta o vibrata flessuosità dei corpi femminei quella realtà che ha inspirato la fantasia trasformatrice dei grandi silografi e pittori, da Kiyonaga che rappresentò il nobile portamento delle più belle e famose cortigiane del Yoshiwara, procedenti fastosamente panneggiate entro broccati fioriti, ad Utamaro che idealizzò il fascino muliebre, esile, pallido e come sensualmente sognante. E forse sopravvivono, in queste mimiche ritmiche rinnovate, alcune lente e austere sintesi allegoriche e allusive dei drammi «No», brevi composizioni sceniche che risalgono al mille e trecento, ove, accompagnati dal mollissimo flauto e dal tamburo, pochi personaggi, alcuni dei quali con una maschera di legno sul volto, alternavano il lieve canto, l’armonioso passo e la recitazione cadenzata, per evocare, con mesta serenità, immagini di pace religiosa o figure gravi di eroi, o per ripetere la brevità dei giorni che viviamo, con movimenti sì misurati e pausati da sembrare sonnolente interruzioni dell’immobilità.

Più evidenti mi sono sembrati, in certe saltazioni di ballerini mascherati con volti paffuti o con musi bianchi o neri dalle ciglia pelose e dalle barbette acute, i segni della comicità grottesca dei Kyogen, brevi farse che si rappresentavano tra un «No» e l’altro. La bellezza delle maschere giapponesi, la cui lucida fissità si anima di una buffissima vita per il proiettarsi indietro e in avanti del capo di chi le porta, e per il ritrarsi e allungarsi del collo, è celebre. Quelle di ieri sera, di cartone, erano però stampate su modelli classici, intagliati nel legno di paulonia e laccati.

Il dramma Kabuki, al quale la Compagnia s’intitola, l’ho invece ritrovato, frammentario e interpretato con truccature che non avevano la potenza elaborata di quelle che gli attori giapponesi usano, soltanto in un paio di numeri del programma: in Ahorn in autunno, che non so che cosa sia, ma dove è apparso uno di quei personaggi che nel nostro vecchio teatro si chiamavano i «tiranni», e cioè i facitori di male, i malvagi persecutori dell’innocenza e della lealtà. Egli era riconoscibile dal mostruoso ciuffo di capelli che gli scendeva giù dalla nuca per più di un metro e che agitava intorno a sé, come una grossa coda, scagliandolo di là dalla fronte, facendolo ricadere sul viso, sbalzandolo indietro a percuotere le spalle. Vero è che questa figura potrebbe derivare, invece che dal Kabuki, dal «No». Un pezzo di dramma Kabuki è certo quello che s’intitola I fratelli Soga. È tratto da un famoso dramma, che, prima di essere Kabuki, era per marionette. Conviene dire che in Giappone il singolarissimo teatro per marionette è stato, per parecchi secoli, grandemente artistico; ed è forse il solo che vanti un repertorio suo proprio di commedie e tragedie talora stupende. Autore dei Fratelli Soga è il più grande drammaturgo giapponese, Chikamazu [sic], che viene chiamato lo Shakespeare nipponico. Il paragone è troppo grande; ma Chikamazu è un ammirabile poeta: e la sua Vendetta dei Soga assurge a una terribilità affannosa. Si svolge al tempo dello shogun Yoritomo, e rappresenta le complesse e concitate vicende attraverso le quali due fratelli, Soga Sukenari e Soga Tokimune ammazzano Saketsune, gran personaggio della Corte e assassino del loro padre. Ci sono, in questa tragedia, scene di tumulto stupendo, un misto di feroce e di cavalleresco e di patetico che solo un’arte alta e matura può produrre. La scena rappresentata ieri sera mi pare l’ultima del quinto atto, quando uno dei due fratelli Soga è condannato al supplizio dello Shogun, con tali parole di lode che il morituro ne lagrima di gioia orgogliosa.

Di Kabuki, proprio niente altro in questa Compagnia che, del resto, è quasi tutta composta di donne, mentre, nel teatro Kabuki, le parti femminili sono, di solito, rappresentate da attori magistralmente addestrati a questa simulazione e chiamati «Onnagata». Curioso è il fatto che le origini di questo tipo di dramma si fanno, invece, risalire a una donna, O Kuni, che, danzatrice nel tempio shintoista di Izumo, andò a Kioto, vi sposò un soldato, Sansaburo, e cominciò a dare spettacoli rudemente drammatici, fatti di canto, danza e dizione, e accompagnati, non più dal sacro flauto, ma dalle strappate del shamisen, o liuto a tre corde. Dopo di lei, per qualche tempo, le prime Compagnie teatrali furono tutte di donne, etere per lo più; con un tale scandalo che la professione di attrice fu vietata.

Ieri sera, invece, ragazze, soprattutto ragazze. Lo spettacolo, in complesso, è sembrato quasi compiutamente di gheishe, che, in primavera di giovinezza, con amabile grazia vereconda, quasi con una specie di festosa infantilità, hanno intrecciato balletti, cantato cori, recitato scene in modulato falsetto, picchiate le rosee manine, agitato le lunghe maniche dalle tinte vivaci o dalle sfumature armoniose, e disegnato nell’aria, coi ventagli, linee, archi, volute lievi e balenanti, mentre l’uomo nero, ossia il servo di scena, vestito di color carbone e col viso velato, di cui il pubblico non deve tener conto, le aiutava a mutare il chimono, o a porsi una maschera mostruosa sui tratti minuti del viso sorridente. Con le loro voci fresche, tutte queste giapponesine e i loro compagni, raccolti, alla fine dello spettacolo, in gruppo variopinto, hanno cantato Giovinezza tra ripetute acclamazioni. Prima che la rappresentazione si iniziasse, nel teatro decorato da bandiere italiane e giapponesi, furono suonati l’inno del Dai Nippon, l’Inno Reale e l’Inno Fascista. Il successo è stato vivo: dopo certi numeri, i più caratteristicamente giapponesi, vivissimo. Stasera lo spettacolo si replica.”

r.s.

In questo articolo così brillante e accurato, c’è un particolare per noi divertente: al critico sembra di aver visto in scena qualche uomo. Osserva infatti che la compagnia “è quasi tutta composta di donne”, “ragazze, soprattutto ragazze”, “tutte queste giapponesine e i loro compagni” (corsivi miei). Sappiamo che durante la storia del Takarazuka ci furono alcuni tentativi di introdurre attori nella compagnia, ma fallirono sempre e non furono più ripetuti, ed è certo che i soli maschi presenti nella tournée europea erano i dirigenti e i tecnici. Nonostante la sua competenza e tutta la sua attenzione, quindi, anche il maggiore critico teatrale italiano fu tratto in inganno dalla rappresentazione della virilità messa in scena dalle otokoyaku.

Simoni aveva cominciato a riferire dello spettacolo del Takarazuka il 27 novembre, riportando nella rubrica “Corriere dei teatri” un’informativa datata “Roma 26 novembre” che cominciava con queste righe:

“Compiuto il suo giro in Germania ai primi di dicembre, la grande compagnia del teatro giapponese di Takarazuka inizierà un corso di rappresentazioni straordinarie nelle principali città d’Italia.

Di teatro giapponese, fino ad oggi, non si sono avuti nel nostro Paese che rarissimi e modesti saggi. Solo ai primi del ’900 venne in Italia un complesso non numeroso, ma di notevole rilievo, con una attrice di grandissima fama nell’Estremo Oriente, Sada Yacco, detta la Duse del teatro giapponese, e Sada Yacco riportò allora nei nostri teatri, come in quelli di altri Paesi d’Europa, un grande successo per quanto recitasse nella sua lingua.

Qualche anno addietro venne in Italia un’altra piccola compagnia giapponese, quella di Tokujiro Tsutsui, la quale suscitò anch’essa un vivo interesse. Il teatro giapponese, pur non essendo rimasto interamente estraneo allo spirito di rinnovamento che ha trasformato radicalmente nell’ultimo mezzo secolo il Giappone, si è mantenuto ligio in massima parte alle sue tradizioni sceniche.”

In realtà, la compagnia Takarazuka non era la terza ma la quarta compagnia di teatro giapponese a presentarsi al pubblico italiano: tra la tournée di Kawakami Otojirō e Sadayakko (1902) e quella di Tsutsui Tokujirō (1930) era passata in Italia ben tre volte (1908, 1910 e 1913) la danzatrice Ōta Hisa, chiamata Hanako dalla sua straordinaria agente, impresaria e regista Loie Fuller, che scriveva per lei drammi non memorabili celandosi dietro il trasparente pseudonimo orientalista “Loi Fu”. Hanako era stata intervistata a Milano da Luigi Barzini e recensita (o meglio, stroncata) da Giovanni Pozza. Simoni invece aveva recensito sia gli spettacoli di Sadayakko (sulla rivista Il Mondo artistico) sia quelli di Tsutsui Tokujirō (nella sua rubrica del Corriere della Sera).

Ricostruendo la tournée del 1902 in una mia ricerca attualmente in corso di pubblicazione,[28] ho osservato che nella recensione su Sadayakko, scritta nel momento in cui era stato appena estromesso dalla redazione del Tempo e non era ancora entrato al Corriere, il giovane critico non si distaccava dalle opinioni correnti nel giornalismo italiano dell’epoca, spesso ottusamente razzista e colonialista e pochissimo o quasi per niente informato sul teatro giapponese, che veniva considerato espressione di un’arte ingenua e primitiva. Per lui “Sada Yacco e il suo compagno Kawakami, sono veramente interessanti: ma interessanti nello stesso grado e per la stessa ragione sono le danze dei cafri e dei cingalesi: stadi inferiori, movimenti ancora rozzi e governati da sole leggi ritmiche, dell’arte rappresentativa, che nasce così, procede così, finché in tempi più maturi e presso popoli più evoluti, attinge alle somme vette della bellezza”. Il fondamento ed il fine di quest’arte “è la plastica, è il quadro: dove mancano l’una e l’altra, il teatro non esiste. Non è la passione che essi esprimono, ma l’atto: l’animo è ancora fuori della cerchia di questo teatro, o vi proietta solo un pallido riflesso”.[29]

Nel 1930, le osservazioni di Simoni sul teatro di Tsutsui Tokujirō furono di tutt’altro genere. Ora il critico del Corriere della Sera non solo era in grado di apprezzare una recitazione diversa da quella occidentale, ma conosceva la drammaturgia giapponese così bene da saper distinguere un dramma kabuki tradizionale da un’opera moderna appartenente al genere dello shinkabuki.

Negli anni trascorsi, era ovviamente cambiata la mentalità generale nei confronti del Giappone, assurto allo status di potenza mondiale dopo la vittoria nella guerra con la Russia del 1905, ma nel caso di Simoni era stato certamente fondamentale il viaggio in Giappone del 1912. I suoi reportage per il Corriere della Sera, raccolti nel 1920 nel volume Vicino e lontano, e poi nel 1942 ristampati nel volume Cina e Giappone,[30] ancora oggi si fanno apprezzare per la felicità stilistica e rivelano un notevole sforzo di approfondimento delle conoscenze sulla cultura giapponese, con i mezzi a sua disposizione in quel momento. Simoni aveva letto già allora il manuale di Nitobe Inazō Bushido. The soul of Japan (1899) che cita anche nella recensione del 1930 (e doveva averlo letto o direttamente in inglese oppure nella traduzione francese, perché quella italiana uscì solo nel 1917). Le teorie di Nitobe vengono utilizzate molto appropriatamente negli articoli in cui Simoni racconta un incontro con l’ormai vecchio ammiraglio Togo, tutto lo svolgimento dei funerali dell’imperatore Meiji e il suicidio del generale Nogi. Degli altri articoli sul Giappone, alcuni rivelano una disposizione mentale ancora parzialmente influenzata dall’orientalismo alla Pierre Loti: l’estro narrativo di Simoni si dispiega ampiamente nella descrizione della vita in un elegante albergo in stile tradizionale dove l’ospite viene accudito e coccolato da sciami di ragazze simili a principesse, e qui le donne e l’oggettistica giapponese vengono descritte con un’identica mescolanza di ammirazione e condiscendenza. Ma, a differenza che in Loti, in Simoni non troviamo traccia di disprezzo razziale. C’è ironia ma anche un certo affetto nel suo profilo della “vera Madama Butterfly”, la cantante giapponese Hara Nobuko che frequentava allora i corsi di lirica tenuti a Tōkyō dal tenore italiano Adolfo Sarcoli. Non sappiamo se durante il soggiorno in Giappone il “redattore viaggiante” Simoni fosse mai andato a teatro: in questi articoli non ne parla. Possiamo però immaginarlo con una certa qual ragionevole sicurezza, dato che si fermò a lungo, da agosto a ottobre 1912. E si può certamente affermare che, come le esperienze del viaggio in Cina influenzarono a distanza di anni il libretto della Turandot, questo viaggio in Giappone lasciò in Simoni un segno duraturo, continuando a lavorare nella sua mente, spingendolo a documentarsi sempre meglio.

La recensione che firmò sul Corriere della Sera il 16 dicembre 1930, dopo la prima rappresentazione della compagnia di Tsutsui Tokujirō al Teatro Lirico di Milano, testimonia già una conoscenza approfondita del teatro giapponese. Tsutsui, che effettuò una lunga tournée in Europa con varie tappe in Italia (Milano, Torino, Firenze, Roma, Genova, San Remo e Trieste), presentava “tragedie, commedie, pantomime e danze dal repertorio kabuki”, ma non era in realtà un vero attore di kabuki: il suo teatro apparteneva al cosiddetto minshū engeki, o “teatro popolare”, che proponeva un kabuki semplificato e mescolato con le aspirazioni di rinnovamento dello shinpa. Tsutsui si era affermato in particolare nel sottogenere kengeki, che potremmo definire un teatro di cappa e spada (l’equivalente teatrale dei film chanbara con i loro sensazionali combattimenti di samurai). A differenza degli spettacoli di Hanako che si erano visti vent’anni prima, quelli di Tsutsui erano però messi in scena da attori professionisti ed erano veramente tratti dal repertorio tradizionale, con qualche adattamento al gusto occidentale e con qualche testo moderno. Nella sua recensione, Simoni riconosce la differenza tra i due drammi in programma: Mitsuhide (tratto dal jidaimono del 1799 Ehon Taikōki) è descritto correttamente come un dramma kabuki tradizionale e Bushido come un lavoro appartenente al tipo di rappresentazione moderna introdotto “una quarantina d’anni fa” da “un gruppo di artisti che volle rinnovare il kabuki”. Nel primo possiamo notare “nella loro integrità e originalità”, dice Simoni, “i caratteri che ritroveremo attenuati e come levigati nel secondo”. E per introdurli bisognerebbe “anzitutto discorrere con qualche ampiezza del teatro giapponese, delle sue radici, dei suoi sviluppi”, perché:

“c’è, in esso, qualche cosa di essenziale che sfugge alla nostra comprensione: il mistero, la dolcezza, la gravità, la fierezza dell’anima nipponica, ben celata sotto l’impassibilità del viso, una poesia, che oltre che dai ritmi delicati e dalle complicatissime musiche, viene dalla tradizione mitologica, religiosa, familiare, nazionale, e che si traduce in gesti che hanno un valore commemorativo o descrittivo o rituale.

Per parlare all’ingrosso, dirò che il primo nucleo teatrale è il «No», […] Ma, derivando qualche elemento dal «No», due forme quasi contemporanee di teatro popolare si svolsero: il dramma per marionette, e quello detto kabuki. Il dramma per marionette ebbe di gran lunga maggiore importanza letteraria. In esso brillò il genio dei più alti poeti drammatici del Giappone. Basta ricordare Chikamatzu Monzaemon, che vien chiamato lo Shakespeare nipponico […]”

Dopo aver dottamente riassunto le caratteristiche basilari del nō (con un accenno anche al kyōgen) e di jōruri e kabuki, il recensore procede a raccontare le trame dei due drammi e sottolinea la prevalenza degli attori sul testo nel kabuki:

“Il dramma è conciso. Non si svolge. Ci presenta i suoi episodi risolutivi. Ma questo non ha importanza. Importanza ha il gesticolare espressivo degli attori nello «stile rude» che il primo Danjuro, dei nove che furono onore della scena giapponese, inventò […] I gesti erano caricati, folgoranti, di una intensità surrealistica e grottesca. L’esagerazione è il carattere del dramma kabuki. Dicono che, a quella delle contorsioni, alle quali succedono brevi statiche piene di sospeso e compresso dinamismo, si associ anche l’iperbole del linguaggio. Ma che gagliarda potenza di ritmici movimenti! […] Attori magnifici; mimi e ballerini insieme, per i quali recitare è superare le proporzioni del reale, raggiungere sempre, appena è possibile, il climax.”[31]

C’è una differenza di stratosferiche proporzioni tra la perplessità del giovane Simoni davanti a quello che nel 1902 gli appariva come uno stadio inferiore dell’arte rappresentativa, e questa consapevole, matura ammirazione dello stile aragoto.

Abbiamo poi un indizio che ci fa sospettare addirittura un contatto personale di Simoni con il mondo degli attori giapponesi: nel 1934 il suo collega Cesco Tomaselli, altro celebre inviato del Corriere della Sera, intervistò Ichikawa Sanshō V nel suo camerino al Kabukiza e racconta che l’attore gli disse “La prego di portar questo a Renato Simoni”, dandogli “una specie di fazzoletto, di forma rettangolare, dove sono impresse le impronte della sua truccatura facciale”.[32] Si trattava cioè di un oshiguma, impressione del trucco kumadori di un attore, sigillata e firmata, che l’attore stesso regala, o più spesso la compagnia vende come prezioso souvenir di uno spettacolo. In quel caso lo spettacolo era Oshimodoshi (L’uccisore di demoni), uno dei Kabuki Jūhachiban (Le 18 migliori opere kabuki) appartenenti al ramo Naritaya della famiglia Ichikawa. Sanshō V aveva assunto questo nome nel 1917, dopo una lunga fase di apprendistato cominciata molto tardi per il mondo del kabuki: figlio di un banchiere, nel 1901 aveva sposato la figlia maggiore del grande Danjūrō IX, che non aveva eredi maschi, ed era stato adottato tra gli Ichikawa (Tomaselli gli attribuisce già il nome di Danjūrō X, che in realtà gli fu riconosciuto solo come nome postumo nel 1962, perché non era abbastanza bravo da meritarselo in vita). Nel 1912, quando Simoni era in Giappone, questo attore sosteneva ancora ruoli modesti e, per non gettare discredito sulla famiglia artistica Ichikawa in caso di cattiva recitazione, utilizzava il proprio nome di nascita, Horikoshi Fukusaburō. È possibile che Simoni lo avesse incontrato allora? O si conobbero forse più tardi attraverso qualche amico comune, giapponese o italiano? Negli anni Venti e Trenta gli studi di cultura giapponese in Italia avevano avuto un forte impulso in seguito agli sviluppi dei rapporti politico-diplomatici, e anche a fatti di cronaca eclatanti come la trasvolata Roma-Tōkyō sognata da D’Annunzio e realizzata invece dai piloti Ferrarin e Masiero nel 1920. Erano all’opera docenti-traduttori come Shimoi Harukichi con la sua rivista Sakurà pubblicata dall’Istituto Orientale di Napoli o come Bartolomeo Balbi (autore anche di romanzi pseudo-giapponesi in collaborazione con la scrittrice Attilia Prina Pozzi, con lui celata sotto lo pseudonimo “Tsubaki Myû”).[33] Nel 1933 fu fondato l’Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.) che cominciò subito a stampare proprie pubblicazioni. La casa editrice Laterza proseguiva intanto con l’edizione delle opere di Lafcadio Hearn, iniziata già nel 1907, per poi pubblicare nel 1938 la storica traduzione di Mario Marega Ko Gi Ki: Vecchie-cose-scritte. Libro base dello shintoismo giapponese. In questo quadro, anche le informazioni sul teatro giapponese erano progressivamente diventate sempre più abbondanti e precise, come si può constatare dallo stesso articolo di Tomaselli, che descrive una rappresentazione di Kanjinchō al Kabukiza raccontandone correttamente la derivazione dal teatro nō.

La ricchezza della documentazione sulla quale Renato Simoni poteva contare quando scrisse la recensione sullo spettacolo del Takarazuka e la natura non effimera del suo interesse per il teatro giapponese diventano più evidenti se consideriamo la cerchia di amici e collaboratori di cui si circondava all’epoca. Nell’estate dell’anno successivo, il 1939, ebbe come aiuto-registi nei suoi allestimenti goldoniani per la Biennale di Venezia Enrico Fulchignoni e Corrado Pavolini, cioè tutti e due gli uomini che nel teatro italiano dell’epoca si interessarono alla drammaturgia giapponese.

Corrado Pavolini nel marzo dello stesso 1939 aveva messo in scena al Teatro delle Arti di Roma uno spettacolo composto da un dramma nō, un jōruri e un kyōgen, facendoli recitare da attori italiani senza alcun tentativo di riprodurre le tecniche recitative giapponesi (di cui in realtà nessuno di loro aveva la minima idea: i primi attori di nō arrivarono in Italia nel 1954). I testi, che Pavolini pubblicò nel 1941 sotto il titolo Teatro classico giapponese, erano stati da lui stesso “ritradotti da lingue europee e adattati alle nostre particolari esigenze teatrali senza uno scrupolo al mondo” (il suo kyōgen era un assemblaggio di tre o quattro testi diversi). L’intento, per spiegarlo con le parole usate dal Giornale d’Italia nella recensione dello spettacolo, era quello di “mostrare il contenuto universale di codesta poesia drammatica, prescindendo, per ovvie ragioni di opportunità artistica, da ogni interpretazione letterale di quelle commedie, da ogni decorazione esteriore, da ogni elemento troppo particolare della recitazione e della mimica giapponese, che avrebbe disperso il gusto dello spettatore in aspetti solo esteriori e caratteristici, facendogli perdere di vista il linguaggio universale del teatro giapponese”.[34]

Enrico Fulchignoni nel 1942 sarebbe stato il regista di una rappresentazione allestita al Teatro dell’Università di Roma dal giovane italianista giapponese Nogami Sōichi e ne avrebbe pubblicato i testi nel volumetto Teatro giapponese. Sette Nô. Anche nel caso di questa rappresentazione non si cercò di ricreare né i costumi e le maschere né le tecniche recitative del nō, ma solo di porre all’attenzione degli spettatori i valori del testo poetico. [35]

Nel 1940, sul numero di settembre del mensile La Lettura del Corriere della Sera era uscito intanto un lungo articolo di Renato Simoni intitolato Teatro giapponese. Nō – Joruri – Kabuki. Occupa ben otto pagine ed è illustrato con numerose immagini a colori, dichiarate esplicitamente come “illustrazioni di Yoshimune Arai, dall’edizione di Terakoya pubblicata, nel 1900, dall’editore Hasegarva [sic per Hasegawa] di Tokyo”. Simoni era da quell’anno ufficialmente direttore della rivista, che aveva già diretto ufficiosamente per molti anni dopo la morte di Giuseppe Giacosa nel 1906, e possiamo quindi attribuirgli anche la scelta delle immagini. Includerà poi l’articolo nella sua raccolta Cina e Giappone del 1942.

“Il teatro giapponese sta, dicono, assimilando elementi occidentali: non so fino a qual punto. Dovrà, in ogni modo, passare molto tempo prima che la sua intima forza e la sua colorita ricchezza si snaturino o si guastino; anche perché, delle tre forme che esso ha assunto nei secoli, non successive, anzi per lungo tempo coesistenti – il dramma Nô, il dramma per marionette o Joruri, e il dramma popolare o Kabuki – la prima non vive che per austere e squisite evocazioni dall’antico repertorio, la seconda, che diede al Giappone la più bella letteratura drammatica e i capolavori di Chikamatsu Monzaemon, lo Shakespeare nipponico, come lo chiamano laggiù, va smorendo in un ultimo teatrino di Osaka, e il superstite e vigoreggiante Kabuki ha tratto e trae dal Nô e dal Joruri non solo motivi e soggetti e, direi quasi, spiriti e profumi, ma anche particolarissime tecniche della rappresentazione che hanno le più vive radici nell’etica e nell’estetica nazionale.”

Dopo questo inizio, l’articolo si diffonde nella trattazione dettagliata di vari esempi di drammi giapponesi delle tre forme menzionate, cominciando con la storia di Kumagai e Atsumori, che Simoni scrive di aver tratto dal libro di Nitobe. Altri esempi vengono tratti dal volume di Zoë Kincaid Kabuki: the Popular Stage of Japan, pubblicato nel 1925 e mai tradotto in italiano. Simoni racconta anche tutta la leggenda di Ame-no-Uzume che con la sua danza orgiastica attira la dea Amaterasu fuori dalla grotta in cui si è rinchiusa privando il mondo della luce del sole, leggenda che viene considerata l’origine mitica del teatro giapponese.[36] Per il nō, cita Fenollosa che “l’ha paragonato alla tragedia greca perché è interamente cantato”. Segue una seria trattazione del teatro per marionette jōruri, poi Simoni torna al kabuki per chiudere narrando la vicenda della scena Terakoya (che attinge da Kinkaid e non dalla vecchia traduzione in francese di Florenz).

Pur menzionando l’esistenza di “particolarissime tecniche della rappresentazione”, in questo articolo Simoni non se ne cura più di tanto, concentrandosi sulla drammaturgia. La recensione del 1938 allo spettacolo del Takarazuka è, sotto questo aspetto, molto più ricca: in apparenza leggera e sorridente, ci parla di un’attenzione del critico Simoni a tutti gli elementi della messinscena. Nella recensione del 1930 allo spettacolo di Tsutsui aveva notato che la scenografia era “troppo realistica” ma che poi “una tela bianca, tesa da una quinta all’altra, e ornata di crisantemi azzurri, ci riportò alla vera decorazione teatrale dell’antico Kabuki”, che secondo lui doveva essere astratta in modo da poter “rappresentare l’accampamento, il villaggio, la casa, quello che si vuole”. Nell’articolo del 1938 nota le maschere di cartone utilizzate “in certe saltazioni di ballerini mascherati con volti paffuti o con musi bianchi o neri dalle ciglia pelose e dalle barbette acute”, e le truccature “che non avevano la potenza elaborata di quelle che gli attori giapponesi usano, soltanto in un paio di numeri del programma”.

A differenza di Eugenio Giovannetti, Simoni non riconosce Momijigari nel cosiddetto “Ahorn in autunno” ed è singolare il suo equivoco sulla figura del demone, che interpreta come un malvagio generico, paragonandolo al ruolo del “tiranno” nel sistema del teatro all’antica italiana. Però il sospetto di una derivazione dal nō è un’intuizione precisa, la narrazione del dramma dei fratelli Soga è corretta (con perdonabili errori di trascrizione nei nomi di Chikamatsu e di Suketsune), le note di storia del teatro giapponese sono puntuali. Simoni non si lascia ingannare dalla propaganda e identifica immediatamente la natura di “luccicante modernità” del teatro Takarazuka e l’evidente “imitazione occidentale” nelle coreografie.

Renato Simoni morì il 5 luglio 1952. Nel suo ultimo lavoro, la storia del Teatro Manzoni di Milano, elencò tutte le compagnie che si erano esibite in quel tempio della prosa, completamente distrutto dai bombardamenti dell’agosto 1943 e mai più ricostruito. Alla compagnia Takarazuka riservò poche parole e un errore: “Il giorno 8 dicembre la Compagnia Palmer-Stival cede il teatro alla Compagnia Giapponese Takarazuka, che dà due rappresentazioni”. La memoria della terza recita era andata persa, un dettaglio ormai insignificante.

Due anni dopo, nell’ottobre del 1954, arrivavano a Roma 16 ragazze del Takarazuka con la star della Hanagumi Yachigusa Kaoru (1931-2019). Dovevano girare un film in coproduzione tra la casa cinematografica Tōhō di Kobayashi Ichizō, la Rizzoli Film e la Produzioni Gallone. Il regista Carmine Gallone (1885-1973) era stato l’inventore di un genere fortunatissimo, il melodramma cinematografico, e l’idea di girare una Madama Butterfly “autenticamente giapponese” metteva assieme l’onda lunga del neorealismo italiano e l’interesse della Tōhō per il mercato internazionale che si era aperto ai giapponesi in seguito al trionfo di Rashōmon (della casa rivale Daiei) alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1951. Kobayashi e il Takarazuka avevano già familiarità con l’opera di Puccini, che nel 1931 era stata messa in scena come musical con il titolo Shukusatsu Chōchōsan (Madama Butterfly in sintesi) su libretto di Tsubouchi Shikō.[37] Mentre produceva capolavori immortali come I sette samurai di Kurosawa e il primo film della trilogia di Inagaki Hiroshi sull’eroe Miyamoto Musashi conosciuta in occidente come Samurai, la Tōhō inviò a Cinecittà un folto gruppo di scenografi, costumisti, parrucchieri e truccatori per allestire il set di Carmine Gallone con materiali giapponesi. Due produttori incaricati, Mori Iwao che avrebbe lavorato anche alla sceneggiatura, e Kawakita Nagamasa che era stato l’ideatore del progetto, sorvegliarono attentamente la verosimiglianza dell’allestimento (senza per questo sfuggire all’inevitabile trappola dell’auto-orientalismo). Il risultato non fu un capolavoro. In Italia ebbe molto successo, in Giappone destò qualche perplessità (i giapponesi trovarono strano che la protagonista parlasse in italiano). Yachigusa Kaoru avrebbe continuato a far parte del Takarazuka ancora per qualche anno, ma stava già interpretando ruoli importanti nel cinema e sarebbe diventata una diva dalla lunga carriera. Uno dei preziosi cinegiornali dell’Istituto Luce ce la mostra intenta a provare con serietà le arie di Butterfly, anche se nel film tutti gli attori sarebbero stati doppiati da cantanti d’opera italiani (non fu fatta eccezione per l’interprete della cameriera Suzuki, Tanaka Michiko, che era una cantante).[38]

Questa volta niente otokoyaku: accanto al Pinkerton del tenore Nicola Filacuridi, agirono nei ruoli di Yamadori, Goro e lo zio bonzo attori giapponesi di saldo genere maschile. Alle Takarasienne non rimase che il compito di apparire leggiadre e deliziosamente stereotipate nelle danze da geisha che introducono il film e nell’apparizione collettiva come rosaceo sciame di fanciulle con gli inevitabili ombrellini, ciliegi in fiore e lunghe maniche svolazzanti: icone femminili in Technicolor non diverse da quelle che avevano danzato sulle scene italiane di prima della guerra “con amabile grazia vereconda, quasi con una specie di festosa infantilità”.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

GJATA Adela, Il grande eclettico: Renato Simoni nel teatro italiano del primo Novecento, Firenze University Press, 2015

ISAKA Maki, Onnagata. A Labyrint of Gendering in Kabuki Theater, Seattle and London, University of Washington Press, 2016

Kageki, n. 227, febbraio 1939

KANO Ayako, Acting Like a Woman in Modern Japan: Theatre, Gender and Nationalism, New York, Palgrave, 2001

MEZZANOTTE Paolo, SIMONI Renato, CALZINI Raffaele, Cronache di un grande teatro. Il Teatro Manzoni di Milano, Milano, Edizione per la Banca Nazionale del Lavoro, 1953, p. 476

NAKAMURA Karen – MATSUO Hisako, “Female Masculinity and Fantasy Spaces: Transcending Genders in the Takarazuka Theatre and Japanese Popular Culture”, in ROBERSON James E. – SUZUKI Nobue, Men and Masculinities in Contemporary Japan. Dislocating the Salaryman Doxa, London, Routledge, 2002, pp. 128-163

PARK Sang Mi, “The Takarazuka Girls’ Revue in the West: public-private relations in the cultural diplomacy of wartime Japan”, International Journal of Cultural Policy, vol. 17, n. 1, gennaio 2011, pp. 18-38, DOI: 10.1080/10286630903456869

—, “Staging Japan: The Takarazuka Revue and Cultural Nationalism in the 1950s–60s”, Asian Studies Review, vol. 39, n. 3, 2015, pp. 357-374. DOI: 10.1080/10357823.2015.1053430

PARKER Helen, “The Men of our Dreams: The Role of the Otokoyaku in the Takarazuka Revue Company’s ’Fantasy Adventure’ ”, in SCHOLZ-CIONCA Stanca and LEITER Samuel L., Japanese Theatre and the International Stage, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2001, pp. 241-254

ROBERTSON Jennifer, Takarazuka: Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan, Berkeley- Los Angeles- London, University of California Press,1998

SIMONI Renato, Vicino e lontano, Milano, Vitagliano editore, 1920

—, Cina e Giappone, Milano, ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), 1942

STICKLAND Leonie Rae, Gender Gymnastics: Performing and Consuming Japan’s Takarazuka Revue, PhD thesis, Perth, Murdoch University, 2004 (poi pubblicata da Trans Pacific Press, 2008)

URI: http://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/349

YAMANASHI Makiko, A History of the Takarazuka Revue since 1914, Leiden – Boston, Global Oriental, 2012

NOTE

[1] Uno dei migliori libri in lingue occidentali sull’argomento è YAMANASHI 2012, che tratta anche gli aspetti più tecnici delle rappresentazioni. Contiene inoltre una ricca bibliografia delle fonti giapponesi e degli studi in inglese.

[2] L’associazione della fanciulla celeste (ten’nyo) con la danza e la musica è evidente nella leggenda della veste di piume (hagoromo) che ha dato origine al dramma nō omonimo. In YAMANASHI 2012 (pp. 136 e passim) troviamo una interessante trattazione dei significati del termine otome e della sua evoluzione dall’epoca Heian, in cui designava le fanciulle scelte per danzare a corte, fino al periodo Taishō, in cui venne associato alla nuova concezione dell’amore romantico (ren’ai) che il teatro Takarazuka assume come suo tema caratteristico.

[3] Per costruire il teatro Takarazuka di Tōkyō, Kobayashi aveva creato nel 1932 una società che più tardi, nel 1943, avrebbe assunto il nome di Tōhō (dai caratteri iniziali delle parole “Tōkyō” e “Takarazuka”). La Tōhō diventò una delle più grandi industrie giapponesi dello spettacolo e del cinema, entrando in competizione con la potente Shōchiku (tra le produzioni cinematografiche sono della Tōhō, per esempio, film internazionalmente noti come Godzilla e I sette samurai).

[4] Un sesto gruppo, chiamato senka (“classe speciale”) è composto dalle veterane che non hanno voluto lasciare la compagnia: possono apparire in ognuna delle troupe sostenendo ruoli che richiedono particolare abilità.

[5] La reciproca influenza tra il Takarazuka e il mondo dei manga era già iniziata con Tezuka Osamu (1928–1989), uno dei più importanti mangaka giapponesi, considerato il fondatore dello shōjo manga (manga per ragazze) perla sua serie Ribon no Kishi (La principessa Zaffiro, 1953-1956). Il “padre dei manga” era cresciuto a Takarazuka e nelle sue prime opere fu influenzato dagli spettacoli della compagnia, sia nelle tematiche che nell’estetica, facendone esplicite citazioni. Oggi il suo memoriale si trova a Takarazuka di fronte al teatro.

[6] Il ruolo del protagonista nel film Sennen no Koi – Hikaru Genji monogatari (“Mille anni d’amore. Storia di Genji il principe splendente”) diretto da Horikawa Tonkō, 2001, è sostenuto da Amami Yūki, che aveva fatto parte della compagnia Takarazuka dal 1987 al 1995. Per il ruolo otokoyaku e la relazione gerarchica tra queste interpreti e le musumeyaku che interpretano i ruoli femminili vedi per esempio ROBERTSON 1998, PARKER 2001 e STICKLAND 2004. Per una trattazione approfondita dei cambiamenti storici nell’interpretazione degli onnagata del teatro Kabuki vedi ISAKA 2016.

[7] Giovanni Vittorio Rosi (1867-1940 ca.) era stato allievo di Enrico Cecchetti alla Scala di Milano. Dal 1912 al 1916 diresse la sezione operistica del Teikoku Gekijō. Aveva prima lavorato a Londra come direttore del corpo di ballo del teatro Alhambra e dopo l’esperienza giapponese andò a insegnare danza a Los Angeles. Tra i suoi allievi a Tōkyō ci fu Ishii Baku, poi considerato il creatore della danza giapponese moderna.

[8] Per tutta la vicenda vedi gli studi della professoressa PARK Sang Mi, 2011 e 2015.

[9] Kageki, n. 227, febbraio Shōwa 14 [1939]. Le locandine del Teatro Manzoni di Milano e del Teatro Verdi di Bologna sono riprodotte rispettivamente a p. 46 e p. 51.

[10] Sia Hata che Sudō conoscevano il tedesco. Hata Toyokichi (1892–1981) era nipote dell’attore di Kabuki Matsumoto Kōshirō VII. Aveva studiato a Berlino lavorando per la Mitsubishi e, tornato in Giappone nel 1923, tradusse dal tedesco e scrisse romanzi. Nel 1933 entrò nel Takarazuka e nel 1940 ne diventò presidente. Il musicista Sudō Gorō (1897-1988) era entrato a far parte del Takarazuka come compositore e direttore d’orchestra nel 1922. Nel febbraio del 1930 fu arrestato per aver finanziato il partito comunista clandestino. Nel 1935 si trasferì in Germania per studiare con Georg Schumann. Nel dopoguerra fondò il sindacato del Takarazuka. Nel 1948 entrò nel Partito Comunista, nel 1949 diventò il primo presidente del sindacato dei lavoratori della musica del Kansai, nel 1950 fu eletto deputato alla Camera dei Consiglieri della Dieta del Giappone.

[11] PARK 2011, p. 28 e p. 33.

[12] “La compagnia giapponese Takarazuka di passaggio a Trieste”, Il Piccolo, Trieste 3 dicembre 1938, p. 6, articolo non firmato. Negli studi esistenti la città di Trieste viene spesso inserita tra le piazze toccate dalla tournée italiana del Takarazuka: possiamo ora escluderlo con certezza.

[13] La visita a Napoli di 30 giapponesi della scuola di canto e danza ”Takarazuka”, Giornale Luce B1404 del 09/11/1938, filmato B140405, durata 00:00:48, b/n, sonoro, direzione artistica: Arturo Gemmiti, Basilio Franchina; Archivio Storico Luce.

[14] L’esibizione della compagnia d’arte nipponica di Takarazuka al Teatro Valle, Giornale Luce B1430 del 21/12/1938, filmato B143005, durata: 00:00:48, b/n, sonoro, direzione artistica: Arnaldo Ricotti, Basilio Franchina; Archivio Storico Luce. In precedenza era stato diffuso anche un cinegiornale Luce sugli spettacoli dati a Berlino, in cui si vedono bene alcune danze: Trenta ballerine giapponesi si esibiscono a Berlino, Giornale Luce B1416 del 30/11/1938, filmato B141603, durata 00:01:24, b/n, sonoro; Archivio Storico Luce.